読み物コーナー

2025年11月17日掲載

およそ60年にわたる皇居の鳥の調査

研究員 浅井芝樹

皇居というとどのようなところと想像されるでしょうか。もちろん、天皇陛下のお住まいがあるところですが、昭和天皇のご意向により、第二次大戦後は、武蔵野のような自然に戻すことを意識し、できるだけ手をかけない形の管理が行われるようになりました(宮内庁ホームページより)。そのため、吹上御苑と宮殿周辺には庭園のほかに自生した樹木が繁っており、深い森になっています。東京の中心部にある貴重な緑地の一つとなっているのです。

皇居の鳥の調査

宮内庁ホームページによると、皇居内の生物について正確な記録を残し、その後の経年変化などを把握することが望ましいと願われた上皇陛下のお気持ちが発端となって、国立科学博物館により1996年(平成8年)から詳細な生物調査が断続的に実施され、貴重な動植物が生息していることがわかっています。

鳥類に限ると、どんな鳥が生息しているか1965年から継続的に調査が行われています。その経緯は、山階鳥類学雑誌の先行誌である山階鳥類研究所研究報告の第4巻(1966年発行)に掲載された黒田長久による「皇居及び赤坂御用地の鳥類調査概況」に書かれています。それによると『1965年春、天皇陛下の御内意により、山階鳥類研究所に皇居内鳥類調査のご依頼があった。調査は当研と日本鳥類保護連盟の研究員が従事し、その総括を所長から筆者に依頼された。よって1年間の記録の概略を一応とりまとめた』としています。当時は昭和天皇であり、当研究所の所長は山階芳麿でした。

さて、皇居における鳥類の調査では、皇居内のほとんどの地域を含むように縦横にトレイルを歩くコースを設定し、4kmほどの道のりを9時からおよそ3時間かけて歩きます。その間に目視や鳴き声によって確認された種とその数を記録していくというものです。黒田はこの調査をおよそ月に1回のペースで実施し、山階鳥類研究所研究報告に毎年結果を発表しました。そして、1983年には1965〜1975年のまとめが発表されました。1976〜1996年も同じ調査方法で当研究所所員が調査を実施しました。1996〜2013年については上記のとおり国立科学博物館による生物調査があり、鳥類も対象に含まれていましたが、実施方法は基本的に同じで、調査結果は国立科学博物館の紀要で発表されました。この期間の調査メンバーには当研究所所員も含まれていました。2013年以降も国立科学博物館の調査とは別に当研究所が同じ方法で調査を続け、2023年までの結果は山階鳥類学雑誌で2回にわたって報告されました。そして今日まで継続されています。

したがって、基本的に同じ調査が1965年から約60年継続して行われたことになります。今年、未発表であった1976〜1996年の間の調査結果についても、過去の調査ノート等を調べて集計することができ、結果を発表するに至りました。この期間が明らかになったため、現在の皇居では多くみられるエナガやウグイスはこの期間より後に増えたこと、メジロやヤマガラはちょうどこの期間から増えたことがわかりました。一方で、カルガモは現在非常に少なく、オシドリはまったく見られませんが、この調査期間に減少し始めたことがわかりました。2023年3月までに122種の鳥が記録されました。

観察された数は変化してきたか

これほど長期にわたって同じ手法で継続的に実施された調査はほとんどありません。長期にわたるため、単に皇居に何が生息しているのかではなく、生息している鳥類の構成がどう変わってきたのかがわかります。しかし、それぞれの種の変化はそれぞれ異なるので、多くの種にまたがって画一的に表現するのは難しい面があります。例えば、年々増えてきた鳥を見つけるには年間総数が増えたかどうかの経緯を調べてもいいわけですが、渡来する時期にその数が増えたから年々増えてきたということと、冬にだけ渡来していたのが夏にも見られるようになってきたから増えてきたということは異なる現象と言えます。ですから、年変動を調べるために年間総数にまとめてしまうというだけでは、何が起きたのかを示すには不十分と言えるでしょう。多くの鳥は渡りをするので、年内に増えたり減ったりしますが、そういう変化も加味して分析してみたいと考えています。そこで、まずは調査条件が安定している2013年7月から2023年3月のデータを扱い、どういうパターンで見られる鳥なのかを1つの数式で表す方法を模索しています。

写真1 ヒヨドリ(撮影:平岡考)

写真2 ハシブトガラス(撮影:平岡考)

最近10年間のデータ解析

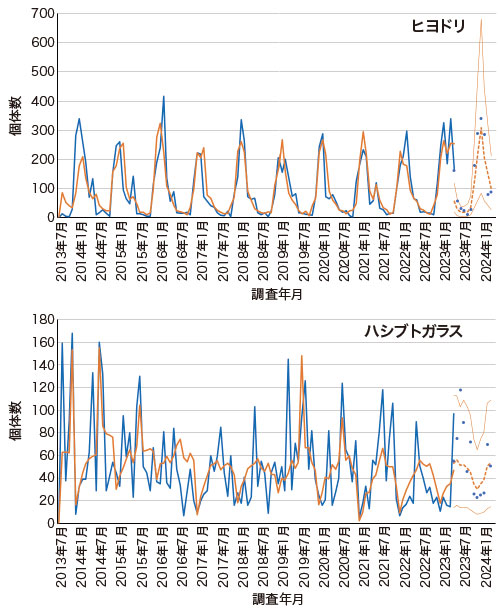

図1 2013年7月から2023年3月までカウントされた個体数の変動(青色実線)。オレンジ色の実線は時系列分析によって当てはめられたモデルによる。オレンジ色の点線はモデルによる予測値、オレンジ色の細実線は予測値の90%信用区間を表す。青色の点は2023年4月から2024年3月までにカウントされた数を表す。

図1上はこの10年間で一番多く見られたヒヨドリ(写真1)の変動を示しています。青色の実線は実際に見られた数です。1年中見られる鳥ですが、各月で見られた数の多いほうから順に並べると10〜2月は多い月、5〜9月は少ない月に分けることができ、3〜4月は中間くらいでした。したがって、少数の繁殖個体と越冬個体からなる2つのグループがあるとわかります。この変動を1つの数式で表したのがオレンジ色の実線です。この数式がうまくヒヨドリの季節変動を表しているなら、2023年4月以降はオレンジ色の点線のように変化すると予測されます。実際に観察された数は青色の点で表されていますが、比較的うまく予測できているようです。2023年3月までの予測された値は10〜3月は多く、4〜9月は少ないと予測していましたので、この数式はこの10年間のヒヨドリのパターンをうまく表現しているようです。

図1下は二番目に多かったハシブトガラス(写真2)の場合です。複雑な変動をしていますが、4〜7月と9月は多くて11〜2月は少ない(3、8月は中間)という、夏に多い傾向を示しています。しかし1つの数式で表そうとすると複雑な変動にうまく当てはまっていないように見えますし、2023年4月から2024年3月に観察された数と比較すると、観察された数が大きいときにはうまく予測できていないようです。予測では2〜9月は多く、10〜1月は少なくなっていました。一見、2023年3月までに観察された結果と同様にも見えますが、1ヵ月ほどずれています。

季節の変動パターンを表現できれば、それが崩れるところはその種が増えてきたり減ってきたりしたターニングポイントとして検出できるのではないかと期待しています。ヒヨドリでよい予測ができているのは、この10年間で変動がないからでしょう。一方、ハシブトガラスでうまく予測できないのは、この10年間に何らかの変化があったのかもしれません。

10年程度では、多くの鳥であまり変化はないでしょう。しかし、過去60年を対象に調べれば変化が見つかるのではないでしょうか。皇居の面積は小さく、環境も特殊なので、それを日本全体の傾向として説明することはできません。また、都内の緑地の代表にもなりえないかもしれません。それでもそれぞれの種で同じ分析法を用いて比較し、分析法が有効であるとわかれば、さまざまな調査地に適用することで広い範囲の変動が明らかにできる可能性はあります。

(文・図 あさい・しげき)