所内見学会(広報担当)

毎週第4金曜日(変動の場合あり)の10:30〜の回と13:30〜の回に山階鳥研の活動を紹介しています。講堂でスライドを使い、研究所の沿革や活動についてお話をいたします(図書や標本の見学、施設の案内はありません)。

ご参加には事前の申し込みが必要です。

申し込みは下記いずれかの方法でお願いします。

- ・申込フォーム(後日参加ご可否のメールをお送りしますので、ご確認ください)

- ・TEL. 04-7182-1101(代表)

見学会以外のイベント

山階鳥研と我孫子市鳥の博物館の研究者による鳥のサイエンストーク

山階鳥研と我孫子市鳥の博物館の研究者による「鳥のサイエンストーク」を毎月第3土曜日におこなっています。

- 【場所】我孫子市鳥の博物館2階 多目的ホール(対面のみ、配信はありません)

- 【定員】50人 【参加費】無料(入館料が必要です)

- 【参加方法】申込不要

- 【主催・問い合わせ先】 山階鳥類研究所(TEL. 04-7182-1101)、

我孫子市鳥の博物館(TEL. 04-7185-2212)

以降の予定は決まり次第ご覧のページでお知らせします。

開催中の企画展で山階鳥研所蔵品に描かれているワニ画がパネルで展示されています

国立科学博物館で開催中の企画展「ワニ」に、山階鳥研所蔵の「鳥類魚類之画御巻物弍巻」(推定1800年代前半)に描かれているワニ画2点がパネルとして展示されています。

- 企画展「ワニ」

- 国立科学博物館(東京・上野公園)日本館1階企画展示室 中央ホール

- 2025(令和7)年11月26日(水)~2026(令和8)年3月1日(日)※休館日など詳しいことは下記のページでご確認ください。

- 【詳細】公式サイトでご確認ください

このイベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。

11/26(水)に我孫子市鳥の博物館でハクガンのシンポジウムを開催します。

かつて江戸時代には、東京湾に飛来していたハクガン。さまざまな原因により、20世紀初頭には日本から姿を消してしまいました。日本の空にハクガンを呼び戻すため、日本雁を保護する会らは、ロシアの鳥類学者とともに1993年に復元計画を実施します。その後個体数が徐々に増加し、2025年現在約2,000羽にまで回復しました。本シンポジウムは復元計画に従事した日ロの研究者をむかえ、復元計画の振り返りと、日ロのハクガンの現状について報告します。

- シンポジウム 日本の空に復活したハクガン〜故郷のウランゲル島の今〜

- 【講演者】ワシーリー・バラニューク(北ユーラシア・ガンカモ類作業部会)、呉地正行(日本雁を保護する会会長)、佐場野裕(日本雁を保護する会)、柴田佳秀(科学ジャーナリスト)、澤祐介(山階鳥類研究所)

- 【日時】11月26日(水)13:00〜16:30

- 【場所】

・対面形式: 我孫子市鳥の博物館2階多目的ホール(要申込/先着50名)

・オンライン配信: https://www.youtube.com/live/duO7tL4FH3Y(見逃し配信中) - 【参加費】無料(対面形式の方は博物館の入館料が必要です)

- 【主催】日本雁を保護する会、雁の里親友の会

- 【共催】山階鳥類研究所、我孫子市鳥の博物館

このイベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。

11/23(土・祝)鳥類標識調査100周年を記念したシンポジウムを開催します。

鳥類に足環などの目印をつけて放し、追跡する鳥類標識調査。日本で初めてこの調査が行われたのは今からちょうど100年前のことでした。以来、何度かの中断はあったものの、日本の鳥類標識調査は粛々と実施され続けてきました。この100年間の継続でどんなことがわかってきたのでしょうか? そして、次の100年に向けてどんな発展が期待できるでしょうか?

本シンポジウムでは、国内外の研究者を招いてこの問いに挑みます。

※4ページのリーフレット(講演要旨つき)を公開しました → ダウンロードはこちらから

- 鳥類標識調査 100周年記念公開シンポジウム

「足環をつけた鳥が教えてくれること―鳥類標識調査のこれまでとこれから―」 - 【日時】2024年11月23日(土・祝)13:00~17:00(12:00開場)終了しました

- 【場所】東京農業大学 世田谷キャンパス 農大アカデミアセンター 横井講堂(〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1)

- 【申込】事前申込不要、入場無料(先着250名)、来場者にはプレゼントあり ※YouTubeでも配信します。

配信は → 山階鳥研公式YouTubeチャンネルにて(見逃し配信中) - 【主催】公益財団法人山階鳥類研究所・日本鳥類標識協会

- 【後援】環境省生物多様性センター

- 【プログラム】

基調講演「変わりゆく世界で鳥類の生態を調べる―鳥類標識調査データの価値―」(オルデンブルク大学 ウィーランド・ハイム)※通訳あり

講演

「蓄積された100年データの活用―バイオロギング時代に鳥類標識調査が果たす役割―」(森林総合研究所 青木大輔)

「カラスバトによる島移動の謎に迫る」(国立環境研究所 安藤温子)

「何が見つかる?鳥袋:標識調査を利用した鳥類生態の研究」(金沢大学 大河原恭祐)

「日本で越冬するユリカモメの渡りを読み解く―標識調査とその応用研究から―」(山階鳥類研究所 澤祐介)

総合討論

※詳しい時間割はチラシをご覧ください。

<チラシのpdfはこちらをクリックしてダウンロードしてください>

※本シンポジウムは第35期(2024年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成を受けて開催します。

このイベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。

1/28(土)宮城県でガンの国際シンポジウムが開催され、澤研究員がお話しします

中国、韓国、米国のガンカモ類研究者を招聘し、東アジアにおけるガン類の渡りに関する知見を総括して、今後の保全、管理について考えるシンポジウムが、次の通り開催されます。澤研究員が登壇します。

会場参加される場合は事前申し込みが必要です。また同時にオンラインで配信も行われます(オンライン配信は申込不要)。

- 国際シンポジウム「東アジアにおけるガン類の保全管理に向けて」

- 【日時】

2023年1月28日(土)10:00~16:30終了しました - 【会場】はさま会館(宮城県栗原市若柳川南南大通14-7)交通案内

- 【参加費】無料

- 【参加方法】

*会場参加:事前申込必要(定員100名)

*オンライン配信:申込不要(YouTubeチャンネルでライブ配信) こちらのURLより見逃し配信でご覧いただけます。 - <プログラム>(予定)*海外の研究者3名の発表(英語)には逐次通訳が入ります。

- 基調講演

- 東アジアにおけるガン類の保全管理に向けて~科学的知見と枠組み~ David Ward 氏 (U.S. Geological Survey アメリカ地質調査所)

- セッション「日本の雁」

- イントロ~過去・現在・将来~ 牛山克己 氏(宮島沼水鳥・湿地センター)

- 希少ガン類の保全と課題 呉地正行 氏(日本雁を保護する会)

- 増加するガン類の管理と課題 嶋田哲朗 氏(宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団)

- 日本におけるガン類追跡プロジェクト 澤 祐介(山階鳥類研究所)

- セッション「東アジアの雁」

- 韓国のガン類の現状と保全管理 Hansoo Lee 氏(KoEco)

- 中国のガン類の現状と保全管理 Cao Lei 氏(中国科学院)

- パネルディスカッション

- 東アジアのガン類の保全管理と国際協力

- 【主催】日本雁を保護する会、ガンの里親友の会、EAAFPガンカモ類作業部会国内科学委員会

- 【詳細】ガンカモ類国内生息地ネットワークのウェブサイトでご確認ください。

このイベントは終了しました。引き続き見逃し配信でご覧いただけます。

3/27(日)オンラインで「WATARIDORI勉強会」第8回 ガン特集が開催されます。

ガンにどっぷりつかっている3人によるサイエンス・トークです。トークテーマは「日本のガン、最近どうですか!?」。「ガンって何?」という方にもよくわかる「日本のガン 3分 解説」コーナーも予定しています。

山階鳥研からは澤研究員が最近のガン類の発信器追跡の状況について紹介します。

- 「WATARIDORI勉強会」第8回 ガン特集 嶋田哲郎×澤祐介×牛山克巳

- 【日時】

2022年3月27日(日)終了しました。引き続き見逃し配信でご覧いただけます。 - 【見逃し配信】下記リンクをクリックしてご視聴ください。

https://www.youtube.com/watch?v=YArG8CKyZcQ - 【参加費】無料

- 【講師】

・嶋田哲郎 (公財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団研究室長

・澤祐介 (公財)山階鳥研研究員

・牛山克巳 宮島沼水鳥・湿地センター - 【主催】

・EAAFP(東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ)国内ネットワーク

・渡り鳥CEPA(対話・人材育成・協働・普及啓発)部会 ガンカモ類作業部会国内科学技術委員会

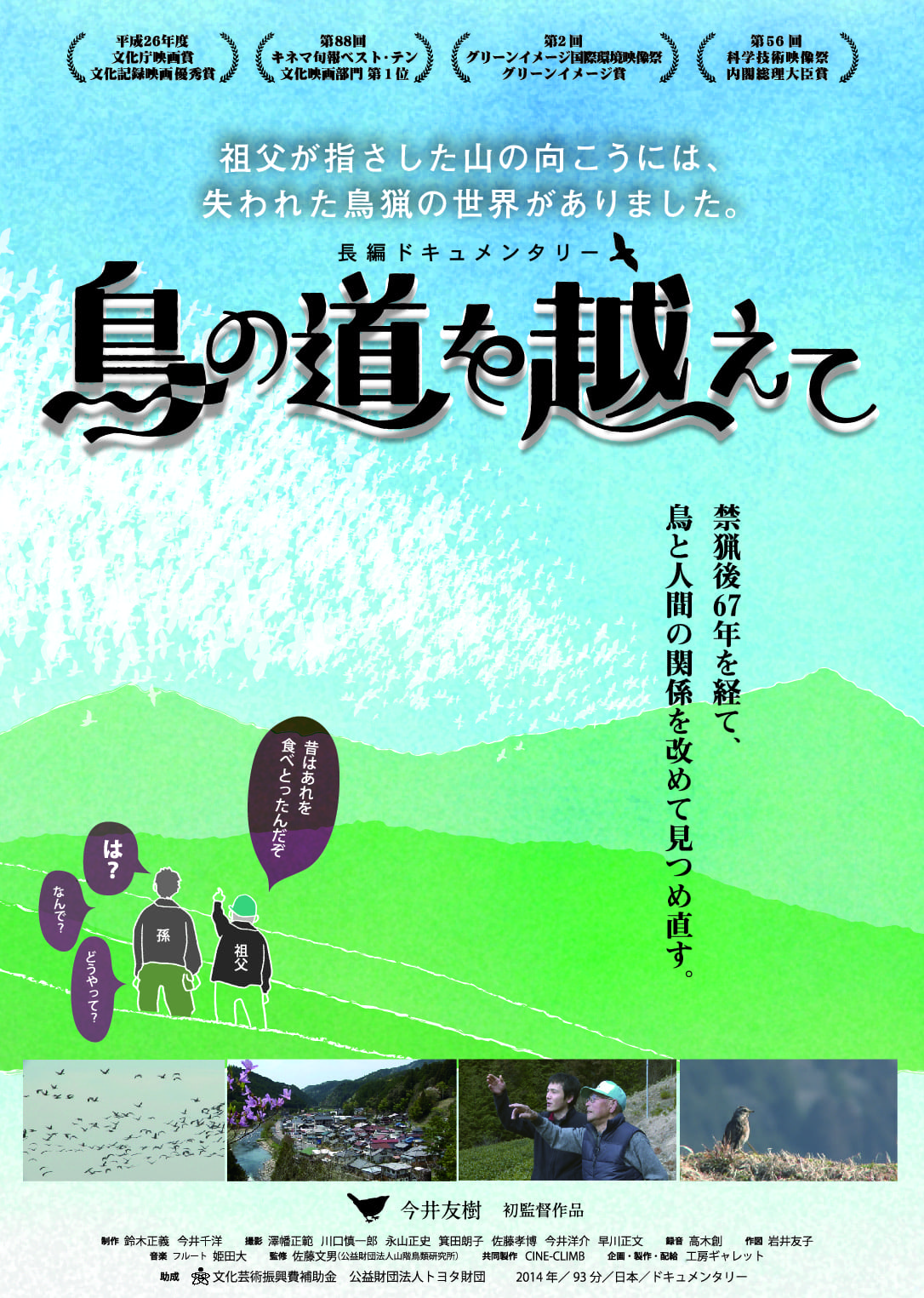

山階鳥研の佐藤文男フェローが監修したドキュメンタリー映画「鳥の道を越えて」をオンデマンドでご覧いただけます。

山階鳥研の佐藤文男研究員(当時、現フェロー)が監修したドキュメンタリー映画をオンデマンド(有料)でご覧いただけるようになりました。

- 今井友樹監督新作公開記念特別上映

長編ドキュメンタリー映画「鳥の道を越えて」 - 配信サイト >> vimeo「鳥の道を越えて」 (有料)

- <作品紹介>

- 長編ドキュメンタリー映画「鳥の道を越えて」

- 【受賞】 平成26年度文化庁映画賞文化記録映画優秀賞 ほか多数

- 【監督】今井友樹

- 【監修】佐藤文男(公益財団法人山階鳥類研究所)

- 【製作】工房ギャレット 2014年 93分 ドキュメンタリー

- 【助成】文化芸術振興費補助金/公益財団法人トヨタ財団

- 【詳細情報】公式Facebookページ

野鳥を捕獲するカスミ網は、環境保全の見地から禁止されていますが、鳥類標識調査を含めた調査研究のためには、環境省の許可のもとに活用されています。また、福井県の環境省織田1級鳥類観測ステーションのように、以前はカスミ網猟を行う鳥屋場(とやば)だった場所を引き継いで科学研究のために役立てている場所もあります。

この記録映画は、古くは人々の暮らしに根付いた狩猟であったカスミ網猟を取り上げたもので、佐藤文男研究員が監修し、織田ステーションの網場のようすも作品の重要な要素として登場します。密猟問題などデリケートな事情もある難しいテーマですが、時代とともに人々の記憶から消えようとしている文化を記録したものとして有意義な作品だと思います。平成26年度文化庁映画賞文化記録映画優秀賞受賞。

>> 今井監督によるエッセー「祖父が教えてくれた渡り鳥」(「山階鳥研NEWS」2016年3月号掲載)も合わせてご覧ください。

このイベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。

1/30(土)希少ガン類のシンポジウム(オンライン)で澤研究員が講演します。

主催団体が、それぞれ取り組んできた希少ガン類の復元計画や標識調査の結果について、最新情報も織り交ぜて報告します。

このシンポジウムでは、保全研究室の澤 祐介研究員が講演します。

- 希少ガンのシンポジウム(オンライン)

- 【日時】

2021年1月30日(土)10:00-15:00イベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。 - 【配信URL】 https://www.youtube.com/watch?v=7eQ9rCozLEI&feature=youtu.be

- 【主催】日本雁を保護する会・雁の里親友の会・コクガン共同調査グループ

- 【お問合せ】雁の里親友の会 E-mail: foster_a_goose_2018☆nifty.com(メール送信の際は☆を小文字の@に変えてください。)

- 【詳細】当日のプログラムなど、澤研究員のnoteでご覧ください。

このイベントは終了しました。見逃し配信でご覧いただけます。

1/17(日)にオガサワラカワラヒワの講演会で齋藤研究員が講演します。

日本で最も絶滅の危機にあると考えられる固有の鳥、オガサワラカワラヒワに関する講演会が、次の通りオンラインで開催されます。昨年非公開で行われた、島民・行政・専門家による保全計画作りワークショップの報告もされます。

この講演会では山階鳥研自然誌研究室の齋藤武馬研究員も講演します。是非ご覧ください。

- オガサワラカワラヒワ保全計画作りWS・オンライン講演会

「オガサワラカワラヒワぜんぶわかっちゃう」 - 【日時】

2021年1月17日(日) 13:30-16:30終了しました。

※見逃し配信を下記URLからご覧いただけます。 - 【見逃し配信URL】 https://youtu.be/8IQ0JHq3jmU

- 【主催】 オガサワラカワラヒワ保全計画作りワークショップ実行委員会

- 【詳細】 オガサワラカワラヒワWSのページでご確認ください。

東京駅前に山階鳥研の鳥類標本が展示されています。

東京駅前にできたJPタワーの学術文化施設「インターメディアテク」(IMT)が2013年3月21日に開業し、山階鳥研が寄託した標本約300点が展示されています。多数の来場者が訪れ、たいへん好評をいただいています。

- JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」

- 【開館時間】11:00〜18:00(金・土は20:00まで。入館は閉館時間の30分前まで)

- 【定休日】月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日休館)、年末年始、その他館が定める日

- 【入館料】無料

- 【所在地】東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー2階・3階

- 【アクセス】JR・東京メトロ丸の内線東京駅徒歩1分、地下より直結

- 【ウェブサイト】http://www.intermediatheque.jp/

- 【問合せ先】03-5777-8600(ハローダイヤル)