読み物コーナー

2025年9月17日掲載

100年データで渡り鳥を守れ!-アジア最大級の「鳥類標識調査」ビッグデータの活用のすすめ-

森林総合研究所・野生動物研究領域 研究員 青木大輔

多くの鳥は子育てをする繁殖地と冬を耐えしのぐ越冬地を毎年往復する「渡り鳥」です。この往復のための「渡りルート」は時に数千キロメートルに及び、多様な国や地域をまたいでいます。地球規模の渡り移動は、学習や遺伝子によって制御されているため、渡り鳥は毎年同じ繁殖地に帰ってきて子育てをすることができます。ダイナミックでありながらも精巧なメカニズムに支えられた鳥類の渡りはアリストテレス以降さまざまな人々を魅了しており、その進化・生態学的研究がさかんに進められています。また、渡り鳥は世界のさまざまな地域を利用して生き延びているため、人間がもたらす地球環境改変にとても敏感です。このように、渡り鳥が利用する渡りルートの解明は、科学において重要な課題になっています。

渡りルートは、100年以上前から鳥類標識調査(以後、標識調査)によって調べられてきました。この手法では、渡り鳥を捕獲して超軽量の金属足環を装着して放鳥し、別の地域で再び捕獲することで、渡り鳥の移動の部分的な情報を取得できます。近年は、1個体1個体を直接・連続追跡できるバイオロギングが主流になりつつありますが、標識調査のデータ量と網羅性は随一です。ビックデータの時代でもある今日は、不完全ながらも多量にある標識調査データを活用して渡りルートを推定するための最新の統計手法が多数開発されています。渡りルートを明らかにする根幹的なデータとして、鳥類標識調査が再び脚光を浴びているのです。

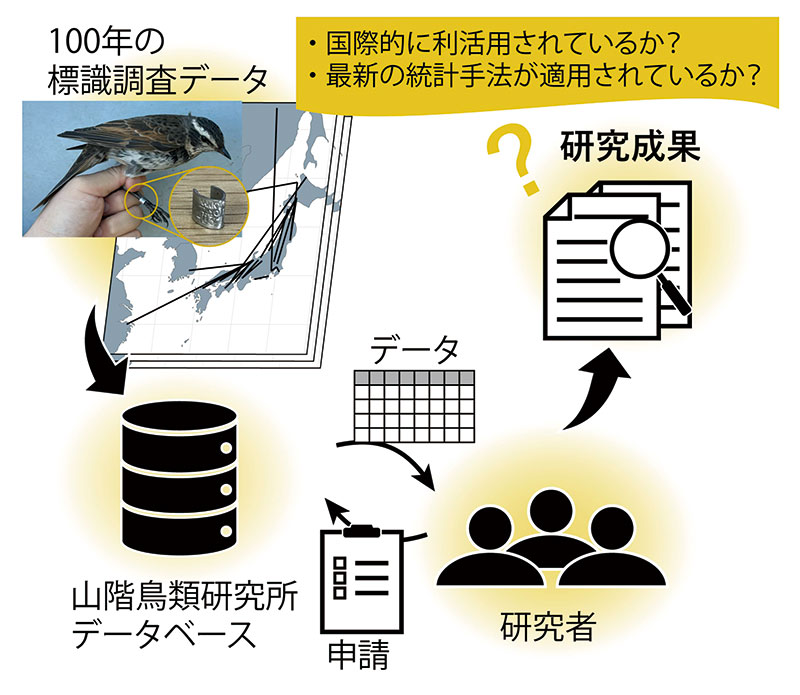

図1 標識調査データが研究に利用されるまでのプロセス

日本においても、標識調査は2024年で100周年をむかえました。日本の標識調査データはアジアで一番のデータ量を誇っていますが、渡りルートの解明や理解にどれほど貢献してきたのでしょうか? 標識調査は欧米でさかんに進められてきた背景があり、標識調査データを活用した最新の研究も欧米に偏っている可能性があります。そこで筆者は山階鳥研の千田万里子専門員と協力して、日本の標識調査データがどれくらい利活用されているのかを明らかにするための研究を実施しました。鳥類標識調査データは、山階鳥研に利用申請を行うことで研究に利用できます(図1)。研究チームは2008年から2022年の期間にあった利用申請履歴を集約し、利用申請が論文として研究成果につながった事例を調べました。

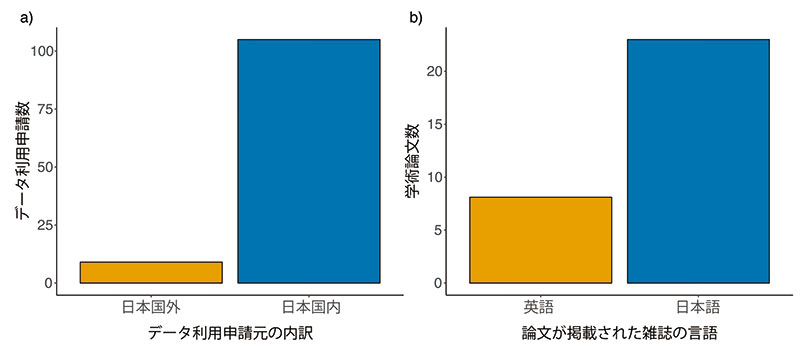

その結果、申請全121件中93%は日本から(図2a)、そのうち論文として公表されたものは31件にとどまりました。また、国際誌に発表された論文は9件のみで(図2b)、同様の期間に100件以上の論文成果として発表されている欧米のデータベース利用とは大きな差がありました。さらに、これらの中に最新の統計解析手法を活用したものはありませんでした。残念ながら日本の標識調査データがいまだ世界的な鳥類学のコミュニティでは日の目を見ていないという実態が浮き彫りになりました。

図2 標識調査データの利用申請元(a)と、データが論文として公表された場合における言語別内訳(b)

日本の標識調査データはなぜ欧米と比較して活用が進んでいないのでしょうか?考えられる要因は大きく二つあげられます。一つは、データの存在が国内外に広く発信されていない可能性です。ビッグデータを利用するための研究は難解な統計解析を活用する必要があり、研究のための専門的な知識が必要です。最先端の解析技術をもつ研究者にまで標識調査データの存在や魅力が発信されていなかったことで、利用が制限されていた可能性があります。欧米では標識調査と研究者の協力的な研究の枠組みがあり、これによって研究が加速しているため、日本でもこのような機会を増やす必要があります。もう一つは、データの網羅性が欧米のデータに見劣りしている可能性です。多くの国をまたぐように移動する渡り鳥の移動を把握するには、当然日本での標識調査だけでは不十分です。一方、ヨーロッパにとってのアフリカ、北米にとっての南米と比べると、日本の渡り鳥が移動する先である東南アジアではほとんど標識調査が進められていません。より豊富なデータのほうが研究上好まれるため、日本のデータの利用頻度が少なかった可能性があるのです。東アジアは渡り鳥の種数が世界でも最も多い地域であり、その分多くの渡り鳥が絶滅の危機にさらされています。また、東アジアは島や半島など複雑な地形で構成されており、大陸が主な欧米とは異なる渡り鳥の生態や進化が隠されている可能性があります。つまり、日本を中心とした東アジアでの渡り鳥の研究は必要不可欠なのです。そのため、日本が中心になって、東アジアの標識調査データの利活用を盛り上げ、世界的な研究コミュニティに向けてその有用性を発信していくことが課題になります。最新の解析技法や、バイオロギングデータとの組み合わせによって、データ数の少なさを補って研究を進められる可能性があります。また、生物多様性保全のためにビッグデータの活用の重要性が高まる現在は、研究者と標識調査プログラムが研究プロジェクトを立ち上げて、渡り鳥の保全を進めていくチャンスです。これらの活動を通して、欧米との比較研究や東アジアの渡り鳥の保全への利用など、データの量や質以上の学術的価値を示していく必要があります。

本研究をきっかけとして、日本の標識調査データを活かした渡り鳥の研究活動が活性化することを期待しています。

(文・図 あおき・だいすけ)

本研究について、日本鳥学会が発行する英文誌「Ornithological Science」24巻1号(2025年1月発行)で組まれた特集(鳥類標識調査を対象としたSPECIAL FEATURE)で論文(doi: https://doi.org/10.2326/osj.24.69)が掲載され、2月20日に森林総合研究所と山階鳥研で共同プレスリリースを行いました。